Hoffnungsträger in der Nabelschnur

Anzeigen

In Nabelschnurblut steckt das Potenzial, viele Krankheiten zu heilen. Wie man die dafür verantwortlichen Stammzellen in möglichst großer Zahl vermehrt, untersucht ein neuer Forschungsverbund. Initiator und Sprecher ist der Würzburger Stammzellforscher Albrecht Müller. Der Bund fördert das Projekt mit 1,2 Millionen Euro.

Schon Mephisto hat's gewusst: "Das Blut ist ein ganz besondrer Saft". Was Mephisto allerdings nicht bekannt war: Nabelschnurblut weist noch weitaus mehr Besonderheiten auf. Gewonnen nach der Abnabelung eines neugeborenen Kindes aus Nabelschnur und Plazenta, finden Forscher dort Zellen, die in der Lage sein könnten, zahlreiche Krankheiten zu bekämpfen. "Mit Nabelschnurblut können wir gezielt das körpereigene Regenerationspotenzial für therapeutische Ansätze nutzen", sagt Albrecht Müller. Müller ist Professor am Institut für Medizinische Strahlenkunde und Zellforschung an der Universität Würzburg und forscht seit vielen Jahren an Stammzellen. Zellen, die auch im Nabelschnurblut zu finden sind. Ihr Einsatzgebiet ist die regenerative Medizin; immer dann, wenn eine Krankheit mit dem Ausfall von Zell-, Gewebe- oder Organfunktionen verbunden ist, könnten Stammzellen den Verlust beheben - lautet jedenfalls die Hoffnung der Mediziner.

Verfahren zur Vermehrung gesucht

"In unserem Forschungsverbund konzentrieren wir uns auf Blutstammzellen aus der Nabelschnur", erklärt Albrecht Müller. Diese Zellen sind Ausgangspunkt für die gesamte Zellneubildung des Blutes und des Abwehrsystems; sie kommen beispielsweise bei der Behandlung von Leukämiepatienten zum Einsatz, deren eigenes blutbildendes System nicht mehr korrekt funktioniert. Müller und seine Kollegen sind auf der Suche nach Verfahren, mit denen sie diese Stammzellen optimal vermehren können. Ein solches Verfahren ist dringend erforderlich, damit die Zellen in großem Stil zur Therapie eingesetzt werden können. Denn die Menge an Nabelschnurblut ist begrenzt: Pro Geburt fallen nur etwa 50 Milliliter an - eine Menge, die in der Regel nicht ausreicht, einen Erwachsenen zu behandeln.

In dem Forschungsverbund untersuchen die beteiligten Wissenschaftler - Zellbiologen, Genetiker, Blutkrebs-Spezialisten und Transplantationsmediziner aus der Technischen Hochschule Aachen, der Medizinische Hochschule Hannover und der Universität Würzburg - verschiedene Methoden auf ihr Potenzial, Blutstammzellen zu vermehren.

Vier unterschiedliche Arbeitsansätze

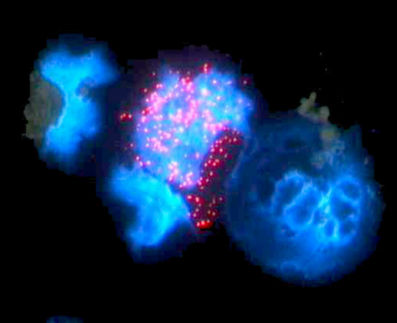

Müller und seine Würzburger Kollegen gehen dabei der Frage nach, ob sich die Zahl der Stammzellen steigern lässt, wenn man die Verpackung des Erbguts in der Zelle verändert. Der Träger des Erbguts der Zellen - die DNA - liegt nämlich in verschiedenen Verpackungszuständen im Zellkern vor. Ist ein Gen nicht aktiv, so ist es dicht und fest verpackt. Das ist der Punkt, an dem die Forscher ansetzen wollen: "Wenn wir die molekulare Maschinerie, die die DNA im Kern verpackt, ein wenig bremsen, könnte das möglicherweise die Aktivität von Stammzell-Genen erhöhen, so dass die Anzahl der Stammzellen zunimmt", erklärt Müller. Er und sein Team haben dazu eine neue Methode entwickelt, mit der der Verpackungsgrad der DNA in Stammzellen aus der Nabelschnur bestimmt werden kann.

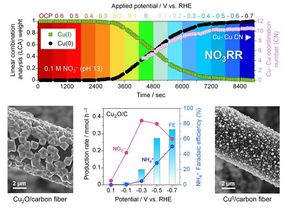

Forscherteams an den anderen Standorten suchen nach alternativen Wegen, die Stammzellen zur Vermehrung zu bringen. Eine Variante dabei: Blutstammzellen kommen im Normalzustand nicht isoliert vor. "Sie sind immer eng verknüpft mit anderen Zellen, die sie nähren und ihre Aktivität kontrollieren", sagt Müller. Im Labor könnte eine besondere Trägersubstanz diese Aufgabe übernehmen, auf deren nano-strukturierter Oberfläche sich die Zellen eifrig vermehren sollen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die zweite Variante: Dabei sollen die kontrollierenden Zellen selbst diesen Job im Reagenzglas ausüben. Der dritte Weg setzt auf die Hilfe bestimmter Proteine: Zum Einsatz kommen dabei so genannte Wachstumsfaktoren in neuartigen Kombinationen, die die Stammzellen aktivieren sollen.

Sicherheit steht an oberster Stelle

Bis zum Einsatz beim Menschen sind noch viele Fragen zu beantworten. Ein wichtiger Aspekt, der dabei auch geklärt sein muss, ist die Frage nach der Sicherheit dieser Methode. "Man darf schließlich nicht einem Patienten Zellen injizieren, bei denen die üblichen Bremsen nicht mehr arbeiten", erklärt Albrecht Müller. Die würden sich sonst ungehindert vermehren und damit gerade die Krankheit verursachen, die sie eigentlich bekämpfen sollten: Leukämie. Aber selbst wenn zum Ende der Förderung nach drei Jahren keine am Menschen einsetzbare Therapie steht, ist Müller vom Nutzen dieser Arbeit überzeugt. Die Erkenntnisse, die in dieser Zeit gewonnen werden, können seiner Meinung nach dazu beitragen, dass Prozesse verstanden werden, die zurzeit noch ein Rätsel sind. Und wer weiß, vielleicht bietet sich dort ja ein Ansatz für neue Therapien.

Der Forschungsverbund

Der Name des Forschungsverbunds ist CB-HERMES - eine Abkürzung aus Cord Blood-Hematopoietic Stem Cells: Reliable Methods für ex vivo Expansion. Das Bundesforschungsministerium unterstützt ihn im Rahmen seines Programms "Zellbasierte, regenerative Medizin".