Das Ende der Biotechnologie wie man sie kennt

Teilnehmer beim ESIB diskutierten Trends und Innovationen und über Herausforderungen wie eine voll automatisierte, entmenschlichte Forschung

Ohne Biotechnologie würde unser Leben nicht funktionieren. Wer heute eine Apotheke betritt, steht vor Regalen mit vielerlei Biotech-Produkten. Dasselbe gilt für den Supermarkt oder die Tankstelle. Auch dort hat die Bioökonomie Einzug gehalten. „Acht der zehn wichtigsten therapeutischen Medikamente werden biotechnologisch hergestellt“, erklärt Prof. Nigel Titchener-Hooker vom University College London am European Summit of Industrial Biotechnology (ESIB), der von 14. bis 16. November in Graz/Österreich stattgefunden hat. Die internationale Pharmaindustrie generiert damit Umsätze in Milliardenhöhe. Milliarden werden auch in die Forschung gesteckt: 3,8 Milliarden Euro schwer ist das EU-Forschungsprogramm „Horizon 2020“. Dazu kommen 3,7 Milliarden Euro, die vom Europäischen Biokonsortium zwischen 2014 und 2020 an „Public-Private-Partnership-Modelle“ vergeben werden, welche die biobasierte Wertschöpfungskette verbessern, so der Bioconsortium-Direktor Dirk Carrez.

Plenarvortrag beim European Summit of Industrial Biotechnology 2016

acib

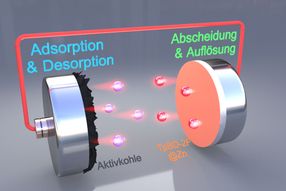

Getragen von hohen Investitionen und Förderungen entwickelt sich die Welt der Biotechnologie schnell weiter. Neue Technologien helfen der Industrie, Entwicklungszeiten zu verkürzen (bei Biopharmazeutika liegen sie im Schnitt bei rund acht Jahren) und Produktionskosten zu senken. Kleinere Produktionsvolumen verbunden mit Tangentialfluss-Mikrofiltration und Tangentialfluss-Chromatographie lassen laut Titchener-Hooker die Aufarbeitungszeiten von fünf Stunden auf wenige Minuten schrumpfen. Perfusionssysteme machen Prozesse um bis zu 20 Prozent günstiger. Der englische Forscher geht davon aus, dass durch die rasante technologische Weiterentwicklung personifizierte Medikamente in 25 Jahren Realität sein werden – trotz Schwierigkeiten mit „personifizierten“ klinischen Studien und Zulassungsverfahren.

Weil die komplexen Therapeutika mit Eizellen des chinesischen Zwerghamsters produziert werden, ist das Interesse am Verbessern dieser Zellen besonders groß. „Traditionelle Verfahren wie die zufällige Genintegration, Neuregulation mit Hilfe von spezifischen RNA-Molekülen oder die Mutagenesemethoden werden eben durch die CRISPR/CAS-Technologie ersetzt“, erklärt Helene Faustrup Kildegaard von Nove Nordisk. Das Entwickeln spezieller Produktionszellen dauert damit nur noch drei Monate anstatt eines Jahres. Man brauche aber weitere bahnbrechende Verfahren, meint die Wissenschafterin, etwa zum Erhöhen der genetischen Stabilität der empfindlichen Zellen oder zum besseren Editieren der komplexen Genome.

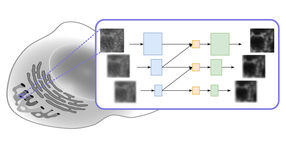

Der Innsbrucker Biotechnologe Rainer Schneider hat am Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) ein bahnbrechendes Verfahren entwickelt. Sein gezieltes Evolutions- und Auswahlverfahren in E. coli, der meistgenutzten Bakterienart in der Biotechnologie, erlaubt es erstmals, ans industrielle Produzieren von Antikörpern in Bakterien zu denken. Bisher geht das nur mit komplizierter handzuhabenden, höheren Mikroorganismen.

Die Neuerungen bringen auch gewaltige Herausforderungen für die Zukunft der Forschung. Prof. Huimin Zhao von der Universität von Illinois zeigte ein Video seines voll automatisierten, entmenschlichten Labors, bei dem alle Handgriffe von einem Roboter erledigt werden. Die Maschine transportiert Proben zu Inkubatoren, Analysegeräten, anderen Robotern. Die Auswertungen übernehmen Computer. „Unsere Zukunft sind schnelle, automatisierte Laborsysteme, mit denen wir schnell von der Geninformation zum Produkt gelangen“, so der Forscher. Einen Schritt weiter gedacht heißt das, Computer mit künstlicher Intelligenz werden die anfallenden großen Datenmengen auswerten, neue Schlüsse ziehen und den Laborroboter wieder auf die Reise schicken. Der IBM-Supercomputer Watsons kann schon heute wissenschaftliche Publikationen interpretieren und hat schon mehrere Millionen gespeichert und ausgewertet, wie Davin Kenny, General Manager im Watson-Projekt, unlängst im Fortune Magazine erklärte. Da bleibt in der Zukunft wesentlich weniger Spielraum für Forscher in der Naturwissenschaft.